-

応永・山城國源左衛門尉信国 特別保存刀剣 左字うぶ在銘 梵字彫物短刀

¥99,999

SOLD OUT

初代信国は了戒久信の子と伝え、来国俊の曾孫とされる名工です。来一派も信国一派も共に源を本姓とし、山城国を代表する刀工群として著名です。本作は応永信国と呼ばれ名高い三人の名工のひとり、左衛門尉信国によるうぶ在銘の短刀で、梵字の彫物と腰樋を備えた所謂入念作に分類される傑作と言えます。 左衛門尉信国は一説には二代信国の弟とされ、彫刻の名手としても知られます。特筆すべき極めどころは「國」の字の切り方にあり、国構えの中を左字(鏡文字)に切る事が多いです。参考資料としていくつか押形を掲載しますのでご参照ください。 小板目肌が流れて杢目を交えて地景入り、白け映りが立ち、細直刃が浅く湾れてほつれる古雅な出来を見せています。三つ棟で目釘穴ひとつ、刃区もしっかりと残り、茎や銘字の状態も全く健全で時代を考えればこれ以上無い程に良好な状態を保っています。 上等な金着せハバキ、白鞘も品格を上げるものです。照明の角度によっては部分的に浅いヒケが確認できますが価値を損なうものではありません。 特別保存刀剣鑑定書付帯 刃長 25.6cm 反り -mm 元幅 23.0 元重 6.1mm 誤差免責 袋あり

MORE -

肥後同田貫 超豪壮大切先96ミリ 身幅35ミリ超 保存刀剣

¥99,999

SOLD OUT

同田貫派は古刀末期の永禄、天文頃を中心として栄えた一門で元は延寿系です。加藤清正公に抱えられて如何にも実用的な大身槍や、本作のような豪壮刀を鍛えて大いに 繁栄しました。 中でも著名なのが正国で、初銘を国勝といい後に清正の一字を与えられ正国と改めたと言われていますが多くは上野介と切ります。加藤清正公に従い朝鮮役にも参加し、彼の地でもその切れ味の良さで名声を得たとされています。熊本城内にも非常用の武器として一門の鍛えた刀や槍が数百本以上収蔵されていたそうです。 特徴としては身幅広く、鎬造り、重ね厚く庵棟、中切先延びるものや大切先、反り浅く頑丈なものが多い。鍛えは板目、杢目混じるもの、流れて肌立つ。刃文は焼幅広く小湾れ、互の目、小乱れ混じり、総じてこずむ感があり、むら沸つき、匂い口締まり沈みごころとなる。帽子は乱れ込み先小丸、尖るもの、深く返り棟焼きあるものもある。茎は先栗尻、鑢目切、浅い勝手下がり。銘は九州肥後同田貫と切るもの、正国、上野介、又八、源左衛門、賢国等の個銘を切るものとある。 本作は上記の作風そのもので、特段頑強な造り込みです。 豪壮で力強い姿に加え、地肌が強く流れて杢目が混じり、帽子も激しく乱れる様子からはまさに戦道具と呼ばれるに相応しい印象を受けます。古研ぎにつき薄錆、汚れ、極小の刃毀れが見られます。研磨しても見違えると思いますがこのままでも鑑賞に支障はありません。当然刃切れもありません。 旧所有者によりますと認定書では左文字の父、実阿極めだったとのことです。 ハバキは銀無垢だと思います。上等の時代白鞘。 同田貫派は新々刀期まで続きますが、本刀は最も栄えた実用時代の作で戦場の空気を今に伝える名品です。是非とも愛蔵してください。 保存刀剣鑑定書付帯 刃長 69.2cm 反り 15mm 元幅 35.3 元重 6.8 先幅 29.6 先重 6.3mm 重量 830グラム 誤差免責 袋あり

MORE -

最上大業物『多々良長幸』新刀中最高峰の名工 在銘宝剣 島津十字紋金象嵌 奉納刀

¥99,999

SOLD OUT

言わずと知れた大阪石堂の超名工、新刀中最高峰の技量を誇る多々良長幸の在銘宝剣です。 銘には播州完栗の鉄を用いた旨が切られており、また茎がそのまま柄となる特異な造り込みに島津十字紋の金象嵌が施されています。おそらく島津家に所縁のある寺社に奉納されたものでは無いでしょうか。 部分的な薄錆はあるものの研磨状態も良く、地肌の様相や匂い口が十二分に鑑賞可能です。 全長 31.2cm 刃長 19.6cm 反り - 元幅 22.8 元重 5.0mm 誤差免責 時代の木箱、袋あり 画像内資料は大村拓生氏著「千種鉄の流通と刀剣」より引用しています。

MORE -

山吉兵に比肩する尾張の名工 信家門弟 法安 在銘鍔 世に言う法安のうわばみ鉄

¥99,999

SOLD OUT

法安は初代を桃山頃とし、尾張鐔工郡の一人で信家門弟とも云われる著名な鐔工。 甲斐の浅野家の抱工となったのちに慶長五年(1600)に主家の移封(いほう:領地を他へ移すこと)に従いその子久次とともに紀伊国和歌山へ移る。山吉などの他の鐔工とも技術的交流があったと考えられている。 ◆法安のうわばみ鉄とは。 -尾張国法安の鐔は、図柄を薄肉彫にし、地鉄表面を焼手腐らかし仕上げの技法で独特の肌合いを表現した強健な味を持つ鉄鐔である。腐らかしによって浮き出た地鉄の表面は殊にギラギラしており、その独特の風合いが大蛇の背模様に例えられてうわばみ肌の呼称がある。(weblio辞書 うわばみ肌の項より引用) 写真では分かりづらいですがこれが法安のうわばみか、と納得する異質な鉄味で、伝え聞く通り特殊な焼手腐らかし技法によって表面がギラギラとしながらも地鉄は如何にも硬く、強靭な印象を受ける存在感ある一枚です。 銘艦に掲載されているもの(代別記載なし)と酷似した銘が切られています。また日刀保発行の「鉄鐔」図録に掲載の二代法安銘にも非常に似通っています。図録のものの方がやや古拙な鏨運びに見受けるものの、大きく時代が離れるような印象は受けません。 私見では三代、下げても四代でしょうか。鉄味を見ても江戸時代中期を下るものではありません。 図柄は何を意味するものか分かりませんが、六芒星や輪宝のような宗教的シンボルを透かしたものだと推察します。 300年以上前の作ながら一切の傷み無く最上級の健全度を保っています。時代を経て柔らかい艶を放つ銅責金が残っている点もまた好ましい。 本作のような古く鍛えの良い鍔の価値が分かる方にのみお譲りします。 サイズ: 71.1 x 70.9mm ※写真には写っていませんが上等な時代箱に入れてお送りします。

MORE -

元幅29ミリ豪壮な大身槍 凡そ500年を経た在銘・天文年期入りの大珍品 特別貴重刀剣

¥99,999

SOLD OUT

元幅29ミリ豪壮な大身槍 凡そ500年を経た在銘・天文年期入りの大珍品 室町時代本歌 銘文:表)義定作 裏)天文□年十月吉日 年期部分に目釘穴が重なり判読できませんが各文字の間隔を見るに天文二年期(1533年)で間違いないと思います。 約500年前、武田信玄がまだ十代前半の頃の作です。 特異な造り込みに銘と年期が切られている事から特注作と判断できます。 地鉄は板目流れて肌模様立ち、極太の体配と合せて如何にも戦場兵器といった姿ですが匂い口は柔らかく上品にまとまっています。 銘に「義」を冠する事から島田義助との関連を思わせますが詳細は不明です。銘鑑漏れかも知れません。刀身古研ぎですが錆も無く十分鑑賞可能で研ぎ直す必要もありません。 時代の白鞘も変わった造りで稀少性の高い物です。 刃長: 一尺二分半(31cm) 元幅: 29.1mm 元重ね: 11.7mm 白鞘全長: 65.5cm 白鞘袋入り 刃長が登録証と相違しますが登録時にケラ首を含めずに計測した為です。 槍の刃長はケラ首までですので31cmが正しい数値となります。名義変更に問題はありません。

MORE -

次郎左衛門尉勝光 生ぶ在銘打刀 室町時代後期 末古刀最上作

¥99,999

SOLD OUT

次郎左衛門尉勝光 研磨良好 備前長船正系・末備前代表格名工 応永備前で盛光がその代表工であったのと同様、末備前では右京亮勝光が当時の横綱格とされています。 その右京亮勝光に次いで上手なのがその子である次郎左衛門尉勝光です。 活躍時期は永正(1504年から1521年)頃とされますのでおおよそ500年前の作となります。 本作は二字銘ですが、銘振りから次郎左衛門尉勝光による作と見受けられ、出来は小板目地に華やかな互の目が連なり、小丁子を交え、足、葉入り、砂流ししきりにかかる見栄え優れる上作です。 茎が全くの生ぶであり、鉄味良く、鑢目もしっかりと残る健全な点が好ましく、また研磨状態も良好です。 棟の極一部に薄錆がありますが拡がる物ではなく手を入れる必要はありません。ハバキも金着せ二重の上等品となっています。 刃長: 63.1cm 反り: 1.9cm 元幅: 29.5mm 元重ね: 7.3mm 先幅: 20.6mm 先重ね: 4.6mm 時代白鞘袋入り

MORE -

103ミリ超 水戸金工這龍図大目貫 未使用超健全 特注落し箱 保存刀装具

¥99,999

SOLD OUT

未使用と思しき超健全な大目貫です。幕末動乱期に尊王攘夷派の志士の間で、長大で反りの浅い重量感のある打刀が流行しましたが、おそらくそういった様式の刀に合わせる目的で作られた物だと思います。居合や演舞用拵に巻いても大変見栄えします。 時代:江戸時代後期~幕末 寸法:103.4ミリ

MORE -

室町時代本歌 古後藤(上三代)赤銅地藻に桶図笄 特別保存刀装具

¥99,999

SOLD OUT

現存極めて稀少な古後藤極めの古笄です。 古後藤とは後藤家の上三代(祐乗 宗乗 乗真)の極めですので、製作年代はおおよそ15世紀末期~16世紀中葉となります。 室町幕府に仕えた金工家系の為、必然的にこのような上等作を注文、所有できたのは大名家のみでしょう。 また550年以上の時代を経たとは思えない程に頗る健全で、金がふんだんに使用された華やかな印象と相まってまさに名品と表現するに相応しい品です。 特別保存刀装具指定品、特注落し桐箱(布団付)に収まっています。 サイズ: 223 x 13.8mm

MORE -

伝左吉貞 <左文字> 短刀 南北朝時代

¥99,999

SOLD OUT

体配、出来から左文字一派の左吉貞と思しき無銘の短刀です。 地肌は板目流れて肌模様立ち、刃文は浅い湾れに互の目を交え、刃中に砂流し金筋が盛んに働く激しい出来です。 突き上げて尖って返る帽子や、中子の腹が少し張って先の締まる様相も掲載した図録の作によく似ています。 よく見ると銘の名残のような物も見えますが判読はできません。登録証も〇〇、と記載されています。 未審査品ですがおそらく左文字一門で間違いないものだと思います。刃中の働きが大変見事な逸品です。 刃切れ等致命的欠点はありません。ハバキは銀無垢。 刃長: 27.4cm 反り: - 元幅: 25.6mm 元重ね: 5.3mm

MORE -

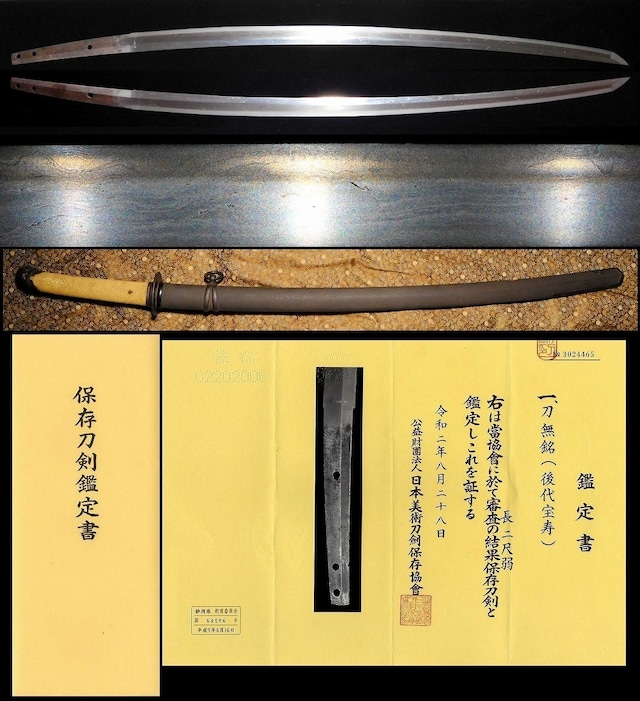

宝寿太刀 室町時代前期 凄まじい綾杉肌総柾目 寺社奉納刀か儀礼様式太刀拵 儀仗 保存刀剣

¥99,999

SOLD OUT

刀身、拵共に異風で神秘的な空気を纏い宝刀然としています。 東北地方は非常に古い時代から鎌倉時代の中期頃まで蝦夷の豪族のお抱え鍛冶であった舞草、宝寿、月山鍛冶と呼ばれる一種変わった名前の刀匠達が相当繁栄を続けていたようです。また古い刀剣書にも平安時代の承平頃(931)を筆頭として雄安、森戸、世安、有正など多くの刀匠銘を記載していますが、これ等はみな時代が古く、交通も不便で保存も悪く、伝世品は殆ど存在せず、僅かにこれらの伝統を引く宝寿鍛冶が平泉の西南の地束稲山の麓で奥州の豪族藤原氏が滅亡した後も余命を保っていました。校正古刀銘鑑には鎌倉末期の正和、嘉暦、暦応裏銘の太刀を記載しています。(常石英明著・日本刀の歴史古刀編より引用) 宝寿はその目出度い名から武家の間で祝儀、贈答用として重宝されたと言われています。 姿はやや細身で雅味ある太刀姿に総柾目の鍛えとなり、波形がランダムに連なる綾杉は古い月山を思わせます。 刃中にも鍛え目が重なり賑賑しい程です。 拵は初めて目にする様式で正直良く分かりません。武用には見えませんので寺社での儀式用か、特殊な職業で佩かれた物かと推察します。中身が宝寿という古い作ですので、いずれかの寺社で古い奉納刀に合わせて造られた物ではないでしょうか。 柄には目貫を据えず親粒の鎮座する上等な鮫皮を巻き、金具は肥後や南蛮等九州物を思わせる造形で無地でありながら品よく纏められています。 佩鐶は旧日本軍のサーベルに用いられる物とよく似ています。恐らくこうした様式は幕末から明治初期以降に用いられるようになった物ですので、拵もそのくらいの時代に造られたのだと考えています。上げても下げても幕末から明治初期でしょう。 鞘尻も鉄製ですが銀の布目象嵌が施されています。金具を見るとやはり九州金工の印象を受けます。 鞘も一見金属製のようですが、木を素地として甲冑に見られるような錆地塗を施した特殊な造りです。 鍔は鉄地、若葉を高彫りした小ぶりな作で、他の金具と作風が異なるようにも見えますが鉄味や収まり具合から生ぶと見ます。切羽も生ぶです。 鞘の先に古いアタリがある他は内外共に健全でしっかりしています。研磨も不要です。 古く珍しい作が好きな方に大切に所蔵して頂きたいです。 刃長 60.4cm 元幅 24.4mm 元重 6.4mm 先幅 15.4mm 先重 4.0mm 拵全長 87cm 古い拵袋が付いています。

MORE -

練皮地漆塗面頬鼻部残欠 江戸時代

¥99,999

SOLD OUT

顔面を保護する甲冑「面頬」の鼻部です。 残欠ながら戦国の空気を纏ったままの貴重な品です。これら当時の武具甲冑を手にする度に平家物語の「驕れるもの久しからず」や、松尾芭蕉の「夏草や つわものどもが 夢の跡」を思わずには居られません。 如何なる武将が身に着けて戦場へ赴いたのでしょうか。もしくは徳川の時代に至り、天下泰平の世で大名道具として役目を果たしたのでしょうか。 表面の剥がれはありますが鮮やかな朱色の漆、丁寧に造り込まれた歯も健全に残っています。手頃な大きさで置物として飾るのが良いでしょう。額に据えて壁飾りとしても洒落ています。 ご希望でしたらアクリル製の小さな飾り台をお付け致します。ご購入時にお問合せ下さい。 江戸時代初期頃と思いますが浅学の為詳細な時代や流派等については不明とさせて頂きます。 Size(mm): 85.4 Age: Edo period

MORE -

室町時代 鉄地葵木瓜形応仁鍔 古甲冑師・鎌倉に通ずる 特別貴重小道具

¥99,999

SOLD OUT

鉄地葵木瓜形、2.5ミリ厚という特異な造り込みで、よく似た物が古い甲冑師や平安城、鎌倉とされる一派の作にも見られます。 著名な研究サイトVarshavsky Collectionでも同手作が鎌倉鍔の起源の項で1400年頃として紹介されています。 また過去のクリスティーズオークションにも同手作が古甲冑師様式の鎌倉鍔として出品されていたようです。 応仁鍔との呼称はあるものの、この極めて薄い造り込みは古い甲冑師との関係を明確にする物で、全く似通った造り込みに鎌倉とされる絵画文様の鋤出し彫りが施された物や、平安城様式真鍮象嵌が施された物などが確認できる事からも、各流派が地域的、時代的に必ずしも分断されたものでは無かった事が推察できます。 本作は室町時代中期頃まで遡る極めて古い作ながら特筆すべき健全さを保ち、かつ出来・鉄味共優れる特級品と言えます。 掌の上で数百年の時を実感してください。特注の落し箱に収めてお渡し致します。 寸法: 77.4 x 76.2ミリ 切羽台厚: 2.5ミリ 重量: 62ミリ 状態良好、特注上製落し箱

MORE -

直一在銘 舞楽装束人物根付 江戸時代

¥220,000

直一在銘の美術館級の名品です。 根付の専門書にも銘が収録されており、正真作である事を保証致します。(書籍は参考ですので付属しません。) 着彩された色や模様も鮮やかに残り、手擦れが皆無と言って良い程健全です。紐通し部を見ても分かるように、未使用もしくはそれにかなり近い状態です。 指や歯まで細かく彫られている事に驚きますが、何より鮮やかな装束が醸し出す宗教的な佇まいが魅力的です。 高さ52.6mmです。印籠にも使用できますがやはり飾って楽しむのが良いと思います。

MORE -

山吉兵鍔掛かる打刀拵 特別保存刀装具

¥99,999

SOLD OUT

山吉兵正真在銘の鉄鍔。 縁金具と揃いの松葉の図で、本鍔が掛けられた打刀拵と共です。 一目で正真作間違い無いものと確信し日刀保の審査に出しました。拵ごと提出する事も考えましたが出来が抜きん出ていましたので鍔のみで鑑定書を取得した次第です。 拵も江戸時代後期作の本歌ですのでおそらく特別保存刀装としても指定されうる品だと思います。 前述の通り縁金具と揃いの図であり、またガタ無くピタリと収まる事から生ぶの拵と考えられる為分けての販売は致しません。名鍔ですので普段は鑑賞用に手元で楽しみ、たまに拵に掛けてあげるのが良いように思います。 山吉兵は尾張の高名な鐔工一派です。年期を切ったものはありませんが織田家の抱え鍛冶と思われる節がある事から初代の活躍時期は元亀・天正(室町時代末期)の頃と考えられています。 鐔大観では「なかんずく阿弥陀鑢の如きは、やすりの肉が大小相交つてあたかも二重に切つたやうに見える。恐らくは日本國中新古を通じて阿弥陀やすりでは、此の山吉に比肩するものはないであらう。」と絶賛されています。 本作は鑑定書では「四代」とされています。(鐔大観によると寛文1661-1673頃) 専門書では初二代に重きを置いて解説がされているのですが、本作を手に取れば四代目といえどさすが山吉、名工だと分かります。 そもそも代下がりと言っても元が古い一派故、四代でも江戸時代前期の鐔工です。赤坂上三代として名高い初代忠正は明暦三年(1657)没で三代正虎は宝永四年(1707)没ですので作鐔時期は古赤坂の中頃に該当する相当に古い作です。 出来について私見を述べますと、鉄味は尾張や肥後のとろりとした質感とは全く異なりしっとりとして繊細な絹地のようです。他に手にした事の無い感触で驚きました。鍛え方だけでなく鉄質にも理由があるのだと思います。表面には極めて細い阿弥陀鑢が圧倒される程の精密さで施されています。本数は数えられませんが片面で800~1000本くらいあるようです。目に付く意匠は走り書きしたような簡素な松葉を糸透かしで配置しているのみで潔く、古風な構図ではありますが図案のシルエットからは垢抜けた印象を受けます。銘切りも銘鑑に掲載のもの(代別の記載はなし)と酷似しています。素晴らしい作です。 寸法は縦83.3mm、横81.3mm、厚み3.3mm、茎穴28.7x9.6mm 拵について 頭は角、縁金具は赤銅磨地に松葉の図を象嵌しています。加賀金工かも知れません。 目貫はおそらく赤銅地に鍍金の三日月図で横幅60mmもある大目貫です。 柄前は親鮫のある上等な鮫皮で柄巻きもしっかりしていて実用にも全く問題ありません。切羽は金着せ。鞘も黒蝋色塗の上等品で鯉口や栗形を見れば江戸時代後期の物と判断できます。ツナギはがっしりした体配で元は豪壮な名刀が収まっていたと考えられます。 全長106cmほど。総体目立った傷みなく健全です。細かい寸法はお尋ねください。

MORE -

葛飾北斎 絵本孝経 元治元年(1864) 上下二冊揃 超美本

¥99,999

SOLD OUT

葛飾北斎による素晴らしい挿絵が多数挿入された名本です。状態極めて良好と言えます。 ※スキャナーの仕様により実際よりも黄色味がかった画像となっています。 寸法:228x158mm 発行年:元治元年(1864)

MORE -

雲龍図金工小柄 素銅地赤銅象嵌 附六歌仙小刀

¥99,999

SOLD OUT

水戸金工作と思しき手の込んだ金工小柄です。龍の鱗も大変細かく出来ています。 錆が見受けられますが六歌仙小刀が付帯します。 江戸時代後期 全長:225mm

MORE -

島田義助在銘 片切刃造寸延短刀

¥450,000

室町時代 附特別貴重認定書(鑑定書) 白鞘に本阿弥琳雅の鞘書アリ。 重要刀剣指定品に酷似しています。(画像参照) 刃長30cm強、元幅30mm、片切刃造り三つ棟、フクラ枯れて先反りごころ。小板目良く詰み棟寄り板目流れてやや肌立つ。焼き刃浅くのたれ、小沸厚く付いて金筋、砂流しかかる。 駿河の島田派は相州鍛冶を模範とし、技術提携もあったとされる。 本作も片切刃造りに素剣と梵字の相州彫りを施して貞宗を狙ったものと思われる。健全で生ぶ茎在銘の貴重な一振り。 特記事項として、画像の通り茎の荒れが確認できます。 通常この手の様相は焼け身を疑うのですが、水影が出ていない事、刃縁が締まり匂い口に全く破綻が無い事から再刃ではないと判断しています。これまで数百振りの刀を手に取って来ましたが、この短刀はそれら数々の重要刀剣に比肩する抜群の上出来作と言えます。おそらく参考画像の重要刀剣指定品と関連した作だと思いますので、叶うなら並べて実見したい所です。 御手にして頂ければ島田派の印象が変わりますし、上作は相当数化かされているという事が分かる筈です。 価格は茎の状態を考慮して設定致しました。高額品の為、ご購入前にお問い合わせください。細部写真を多数ご用意しております。

MORE -

鉄地丸形栗鼠図透鍔 京正阿弥

¥99,999

SOLD OUT

江戸時代中期 京正阿弥作 栗鼠がこれだけ大きく配置された作は珍しいのではないでしょうか。鉄味良く、すっきりとした透かしが目を引く名鍔です。 Motif: Squirrel Material: Iron, Gold Size: 79.5mm x 78mm x 6mm Nakago hole size: 28mm x 8.5mm Age: mid Edo period.

MORE -

鉄地丸形透鍔 長州萩住方高作

¥130,000

江戸時代 良く鍛えた地鉄にすっきりとした透かしを施し、シンボリックなデザインが頗る目を引く名鍔です。 方高は、名鑑によると「長州藩士の伊藤武兵衛の次男として宝永七年(1710)に生まれ三代目の家督を相続して家業を継ぐ。寛政九年(1797)に没する。」「巧手」とあります。 Signature: Choshu Hagi-ju MASATAKA-Saku Size: 75 x 75 x 5mm Material: Iron Age: Edo period

MORE -

特別保存刀剣 十文字槍最上出来 在銘 越前新八包則 江戸時代初期

¥99,999

SOLD OUT

初代兼則の子、越前新八包則(初代包則)の生ぶ在銘の十文字槍です。 高名な虎徹や初代康継と同国、同時代に活躍し業物として知られています。 現存稀少故に殆ど作品を見かける事がありませんが、本作を見る限り相当に腕の立つ名工だったと思われます。 本阿弥光博先生も日本刀鑑定法(雄山閣出版)の中で越前新刀の上出来作はかなりの数が磨り上げられ銘を消され、上位刀工に化かされたであろうと綴っており、殆ど残っていないのは恐らくそういった事情もある筈です。 長さ: 22.3cm 元幅: 23.5mm 先幅: 21.3mm 重ね: 5.1mm 中子長: 30.7cm 地鉄明るく匂い口ふっくらとし、小沸微塵に付き、その凛々しい姿と併せて惚れ惚れする作です。 時代なりの僅かな小傷や鍛えはありますが総じて健全と言えます。中子が全くの生ぶである点も素晴らしいです。 銘は底銘となっている為に登録証の記載は銘不明となっていますがきちんと判読できます。日刀保にも確認済みです。 特別保存刀剣指定の十文字槍は大変稀少ですので是非ご検討ください。

MORE -

出羽矢嶋領主生駒親敬仕官 矢嶋臣國重 在銘 特注入念作脇差 特別保存刀剣

¥99,999

SOLD OUT

本作は威風な程に鋭利な姿が際立ち、地刃明るく、渦巻く地景が金筋や幾層もの砂流しと絡む働き豊富な名品です。 素剣や梵字の彫物も施され、明らかな入念(特注)作と分かります。 注文主の加川勝敏なる人物の詳細は分かりませんが、出羽矢嶋藩生駒家の家譜に家老・加川金右衛門の名がある事から矢嶋藩に仕えた加川家の人物と考えるのが自然でしょう。 姿、出来もさる事ながらその健全度も特筆すべきで、うぶ孔ひとつの茎に刃区確りと残り、総体往時のままで大変好印象。 銘切りも整った書体で力強く施され、また茎の鉄味が素晴らしいです。かなり上質な鉄が使用されている筈です。 物打ち辺に薄錆、ヒケはありますが特に研磨の必要は無いと思います。ハバキは銅に赤銅着せ。 刃長: 40.9cm 反り: 1.5cm 元幅: 32mm 元重ね: 7.3mm 白鞘全長: 61.5cm 白鞘袋入り

MORE -

算経在銘 鉄地木瓜形杢目鍛大鍔 特級健全度未使用品 江戸時代

¥99,999

SOLD OUT

使用痕小傷皆無の未使用と思われます。 96ミリを有する特大の画面に杢目鍛えの大肌が大河の如く流れ、存在感抜群の逸品です。 算経の典型作ではありますが、これ程大きく且つ健全な物は他に無いでしょう。 最高級桑縁桐箱に落とし加工を施し収めております。

MORE -

販売済 靖国刀匠 靖廣 宮口一貫斉寿廣 (1897~1956) 笠間一貫斎繁継門人 在銘両鎬槍 靖国神社内日本刀鍛錬所主任刀匠

¥99,999

SOLD OUT

<一貫斉寿廣> 笠間一貫斎繁継門人として鍛錬を積み、昭和八年(1933)、靖国神社内日本刀鍛錬所の主任刀匠に任命される。 靖国刀匠銘の「靖廣」を荒木貞夫陸軍大臣より授銘する。位列は第1部特別名誉席。 (1897~1956) 出来優れ、研磨状態も良好。靖国刀匠の槍はかなり珍品と言えると思います。 極小の炭籠りがありますが総じて健全です。写真内で白く写っている箇所はホコリが不着した為です。 本身全長: 343ミリ 刃長: 116ミリ (合法寸法に付き登録証無し) 元幅: 18.6ミリ 元重: 7ミリ 白鞘全長: 78.5センチ 附時代袋

MORE -

肥後の雄 西垣勘四郎 住吉透鍔 特別保存刀装具

¥99,999

SOLD OUT

思わず唸る素晴らしい鉄味です。一般的な「肥後」極めの作と一線を画す事が容易に理解できます。 細かくも大らかな波濤の透かしがトロリと良くなれて、時代が上がる事も分かります。 耳部には随所に鉄骨が現れていて目で見ても掌で転がしても存分に楽しめる名品です。 責金も健全に残り、小柄櫃穴と笄櫃穴にも赤銅が当てられています。古くから大切にされていたのだと思います。 これ以上健全な西垣鍔は専門店を除きほとんど出ないはずです。 出来栄えについても、肥後刀装具の図録に載っている作と比べて遜色ありません。 寸法:71.0 x 67.0mm 切羽台厚み:5.1mm 重量:81g

MORE